学術誌等に発表した論文

Mai Yamashita, Yoich Itoh, Shin Toriumi, (2025) “Variations in the Magnetic Field Strength of Pre-main-sequence Stars, Solar-type Main-sequence Stars, and the Sun (前主系列星, 太陽型主系列星, 太陽の磁場強度の変動)”, The Astrophysical Journal, 985, 46

Mai Yamashita, Yoich Itoh, Shin Toriumi, (2025) “Variations in the Magnetic Field Strength of Pre-main-sequence Stars, Solar-type Main-sequence Stars, and the Sun (前主系列星, 太陽型主系列星, 太陽の磁場強度の変動)”, The Astrophysical Journal, 985, 46

2025年5月14日にThe Astrophysical Journal誌にて出版されました。今回対象としたのは、太陽 (年齢46億歳) のような主系列星と、それよりも若いTタウリ型星 (年齢100-1000万歳程度) です。太陽表面に見られる強い磁場を持つ暗い領域は「黒点」として知られており、これは太陽以外の星にも存在します。特に活発な若い星では表面磁場が強く、巨大な黒点を形成することが、これまでの多くの研究により示唆されてきました。

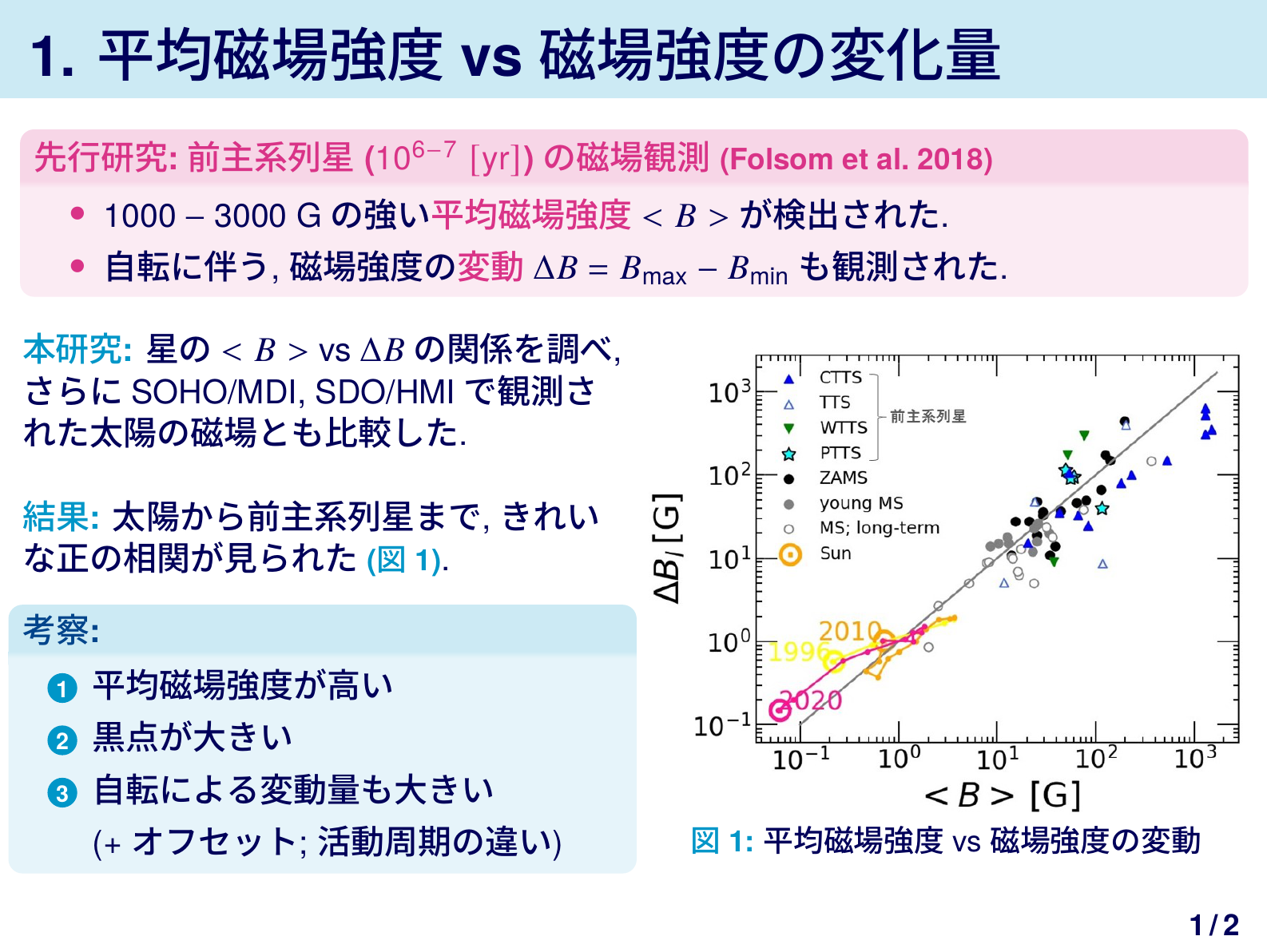

本研究では、先行研究で調べられていた平均磁場強度と磁場強度の変動を用いて、両者の関係を解析しました。さらに、NASAのSolar and Heliospheric Observatoryに搭載されたマイケルソン・ドップラー撮像器(MDI)とSolar Dynamics Observatoryに搭載された磁場撮像装置(HMI)によって取得された、1996年から2019年の太陽の磁場変動データを同様に解析し、他の星と比較しました。

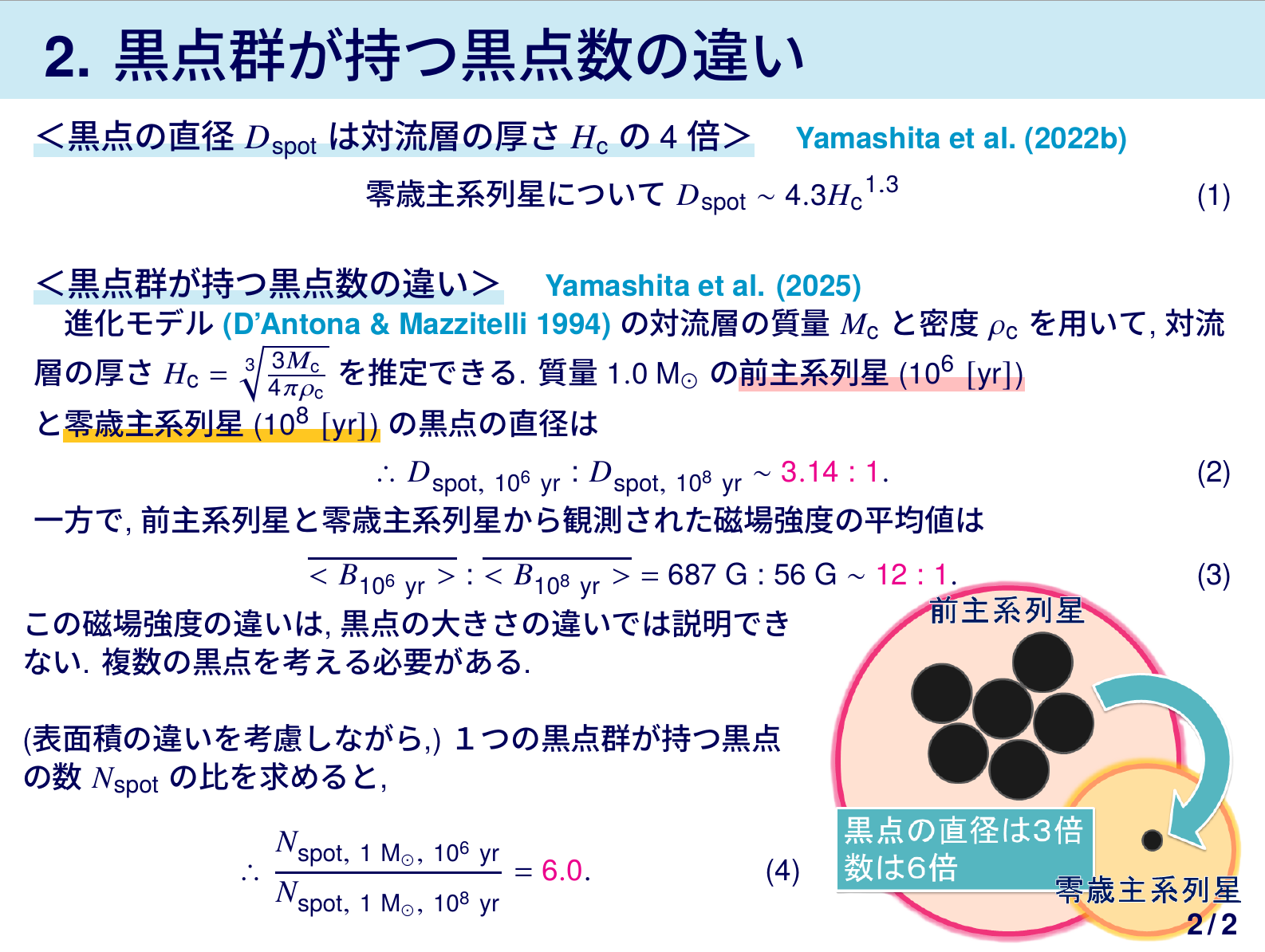

その結果、平均磁場強度とその変動の間に、3桁に渡る正の相関が見られました (画像1枚目参照)。磁場強度の変動の主な原因は、星の自転により黒点が見え隠れすることと考えられます。つまり、黒点が大きいほど、自転による磁場強度の変動量も大きいことが示唆されました。さらに本研究では、若い星ほど黒点群の面積が大きいだけではなく、黒点群を形成する黒点の数も多い可能性があることが示唆されました (画像2枚目参照)。

Mai Yamashita, Yoich Itoh, Yuhei Takagi, (2024) “Chromospheric Mg I emission lines of pre-main-sequence stars (近赤外Mg I輝線を用いた前主系列星の彩層活動の調査)”, Astronomy and Astrophysics, 691, A304

本研究はYamashita et al. (2020, 2022a)の続編です。星の内部構造を解明するために、ロスビー数 (= 自転周期/対流の周期)と彩層輝線との関係が調べられてきましたが、Yamashita et al. (2020)ではCa II彩層輝線が前主系列星の活動の指標にならないことが分かりました。そこで今回はMg I輝線が前主系列星でも活動度の良い指標となり得るのかを調べるべく、Very Large Telescopeで取得された64天体のスペクトルを解析しました。結果、強いCa II輝線のほか, Mg IやFe Iなどの多くの微弱な彩層輝線を前主系列星から検出しました。そして原始惑星系円盤の存在を示唆する連続光 (ベーリング)を示さなかった前主系列星では、ロスビー数が小さいほど強いMg I彩層輝線を放射することが分かりました。Yamashita et al. (2022a)で調べた零歳主系列星だけではなく、前主系列星にとっても光学的に薄いMg I輝線が彩層の活動性を示す良い指標であると言えます。一方でベーリングや赤外超過が多い前主系列星は、さらに明るいMg I輝線を示しました。これは一部の前主系列星の彩層活動を活発にさせる原因がダイナモ機構だけではなく、円盤からの質量降着にもよることを意味します。

Mai Yamashita, Yoich Itoh, Yumiko Oasa, (2022b) “Starspots, chromospheric emission lines, and flares of Zero-Age Main-Sequence Stars (零歳主系列星の黒点・彩層輝線・フレアの調査)”, Publications of the Astronomical Society of Japan, 74, 1295

零歳主系列星という若い恒星が持つ、黒点・彩層輝線・フレアについて調べました。表面に大きな黒点がある恒星では、自転により黒点が見え隠れし、 光度が変化します。近年ではNASAのトランジット系外惑星探索衛星TESSなどが、昼夜を問わず可視光の光度の変動を観測しています。 今回は零歳主系列星のTESSデータを解析し、光度の変動の振幅より黒点の大きさを調査しました。黒点の面積は約10^20-10^22 cm^2と推定されました。 つまり太陽黒点の10-100倍に相当する巨大黒点です。また一部の零歳主系列星からは爆発現象・フレアによる増光が検出されました。 これらは太陽フレアの10000倍ものエネルギーを示し、"スーパーフレア"に匹敵します。そして自転が速く、カルシウムの彩層輝線が明るい 零歳主系列星ほど①大きな黒点を持つことと②爆発現象・フレアが起こりやすいことが示唆されました。 太陽と類似した磁気活動のうち規模の大きいものが零歳主系列星の時代から続いていると考えられます。

Mai Yamashita, Yoich Itoh, (2022a) “Measurements of Chromospheric Mg I Emission Lines of Zero-Age Main-Sequence Stars (近赤外Mg I輝線を用いた零歳主系列星の彩層活動の調査)”, Publications of the Astronomical Society of Japan, 74, 557.

活発な大気・彩層の活動は、恒星の自転と対流によって発生する磁場によって駆動されています。彩層活動を観測すると、直接観測できない対流や磁場の情報を得られるかもしれません。従来はCa II線、Mg II h・k線などの強い彩層輝線について、自転や対流との関係が多くの星で調べられてきました。そこで今回は弱い彩層輝線であるMg I 輝線(波長8807 Å)を対象としました。このMg I輝線はこれまで太陽と2天体の恒星でしか観測されていませんでした。3.9 m Anglo-Australian望遠鏡/高分散分光器(UCLES)のアーカイブデータを用いて、若い散開星団IC2391とIC2602(南のプレアデス星団)に属する、数千万歳の零歳主系列星45天体を解析しました。全天体からMg Iの吸収線が検出され、そのうち42天体からはMg Iの輝線成分も検出されました。そして速い自転(例. 秒速255 km)を持つ天体においても、Mg I輝線の強度は自転&対流に対してはっきりとした負の相関を示しました。このことからMg I輝線は彩層活動の良い指標になることが期待されます。このような彩層輝線の発見は世界初です。

Mai Yamashita, Yoich Itoh, Yuhei Takagi, (2020) “Measurement of the Ca II infrared triplet emission lines of pre-main-sequence stars (近赤外Ca II輝線を用いた前主系列星の彩層活動の調査)”, Publications of the Astronomical Society of Japan, 72, 80.

100万-1000万歳の"若い"前主系列星には①周りに円盤を持つ、②太陽より数倍から数十倍速く自転する、③対流層が分厚い、という特徴があります。②③が原因で生成される強い磁場は、薄い大気の層・彩層を活発にさせ、明るいカルシウム輝線を発生させると考えられます。しかし円盤からの質量降着も彩層を光らせるため、磁場が原因の彩層活動のみを観測することが難しいという問題点があります。今回、西はりま天文台なゆた望遠鏡と可視光中低分散分光器(MALLS)を用いて前主系列星を観測しました。60天体中40天体以上の前主系列星は自転が速い主系列星と同程度に明るいカルシウム輝線を示し、磁場による彩層活動が優勢であることが分かりました。そして太陽の彩層では活動領域は全体の数%であることに対して、前主系列星では彩層全体が活動領域に覆われ、かなり活発であることが示唆されました。